Andreas Kollenda (Dipl.- Ing. FH) studierte Maschinenbau und Kunststofftechnik an der FH Bielefeld. Seit 1985 ist er bei namhaften Unternehmen des Kunststoff-Maschinenbaus (u. a. Barmag AG, KKA, Brückner Maschinenbau, Engel) in den Bereichen Vertrieb und Marketing tätig, davon insgesamt 14 Jahre in Asien.

In den mehr als 30 Jahren Tätigkeit in der Kunststoffwelt sammelte er Erfahrungen in den Bereichen:

. Folienextrusion (Blas-, Flachfolie, biaxial verstreckte Folien, Folienbändchen)

. Folienveredelung (Beschichten, Drucken, Prägen, Kaschieren)

. Chemiefaserextrusion und Texturierung

. Spritzgießen

. Marketing, Marketing Services

. Aufbau von Vertriebsorganisationen, Beteiligungscontrolling, JV Gründung

Seit Mitte 2015 ist er als Vertriebsleiter bei Kuhne Anlagenbau tätig. Kuhne Anlagenbau ist einer der führenden Anbieter von Hochleistungsblasfolienanlagen: konventionelle Anlagen, wassergekühlte Anlagen sowie Triple Bubble Anlagen zur Herstellung von biaxial verstreckten Barrierefolien.

Sie referieren über „Moderne Anlagentechnik zur Herstellung von dünnen Multilayer-Barrierefolien“. Was bewegt Sie besonders in diesem Zusammenhang?

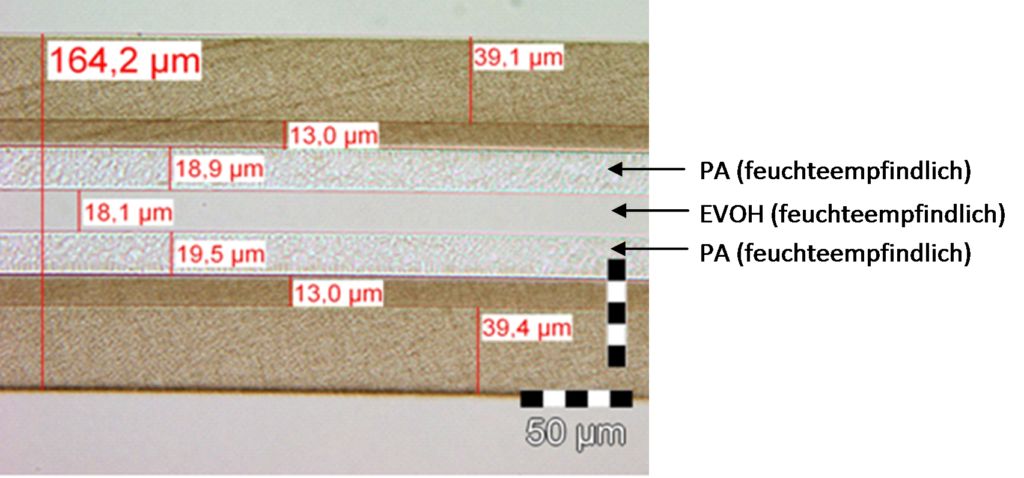

Die Möglichkeit, mit Hilfe der Triple Bubble Technologie, einer simultanen, biaxialen Verstrecktechnologie, die unterschiedlichsten Materialien (Polyolefine, PA, PET, EVOH, Haftvermittler) zu coextrudieren und zu verstrecken, um damit maßgeschneiderte Hochbarrierefolien herzustellen. Eine komplexe, herausfordernde Technologie mit einem großen Zukunftspotential.

Sie beschreiben eine neue Anlagentechnik in Ihrem Vortrag. Welche besonderen Eigenschaften erzielen Sie damit in den Folienverpackungen?

Durch die simultane, biaxiale Verstreckung lassen sich die mechanischen, Barriere- und optischen Eigenschaften deutlich verbessern. Dieses erlaubt ein Downgauging der Foliendicke, was wiederum Materialeinsparungen bis zu 70% und entsprechende Kostenvorteile erbringt.

Barriereverpackungen bieten einen Schutz vor unerwünschter Kontamination der verpackten Lebensmittel. Das ist ein Beitrag zum Wohlstand und ermöglicht flächendeckende Versorgung mit Lebensmitteln. Trotzdem stehen immer mehr Verbraucher Plastikverpackungen kritisch gegenüber und verpackungsfreie Supermärkte schießen wie Pilze aus dem Boden. Wie sehen Sie diesen Trend hinsichtlich Ihres Vortrages?

Es fehlt an einer objektiven Informationspolitik, die das Thema Lebensmittelverpackung ganzheitlich betrachtet und nicht nur das Ende der Verpackungskette (sprich den Verpackungsmüll). Wüsste der Verbraucher, warum ein Produkt in einer bestimmten Art und Weise verpackt wird und was die Konsequenz einer „schlechteren“ Verpackung wäre, ergäbe sich eine deutlich höhere Akzeptanz von Kunststoffverpackungen. Natürlich muss die Lebensmittelindustrie sich fragen, ob eine doppelte oder dreifache Umverpackung nötig ist.

Für den Weg eines schnell verderblichen Produkts vom Erzeuger bis zum Point of Sale gibt es keine Alternative zu einer modernen Barrierverpackung. Trotzdem verderben selbst in der hochentwickelten EU jährlich noch ca. 12 Mio. Tonnen an Fleischwaren im Wert von 33 Mrd. € auf dem Weg vom Erzeuger zum Verbraucher aufgrund inadäquater Verpackung (Quelle: Rabobank).

Der verpackungsfreie Supermarkt ist zwar hip, aber keine Alternative für die Versorgung in der Breite. Online shopping im Lebensmittelbereich ist ein Megatrend – und dort braucht es optimale und mehr Verpackung, aufgrund der demographischen Entwicklung hin zu mehr Kleinhaushalten.

Wo sehen Sie für Packmittelhersteller – insbesondere solche, die hochwertige Barrierematerialien produzieren – besonderen Handlungsbedarf, damit Verpackungen beim Endverbraucher mehr Akzeptanz erfahren?

Hier bedarf es Aufklärung und einer umfassenden Informationspolitik. Allen voran die Produkthersteller/Brand owner, dann die Packmittelhersteller sowie die Verbände und Medien sollten ggf. durch Kampagnen die Verbraucher über Barrierefolien und ihre Vorteile informieren. Erst wenn der Verbraucher weiß, warum seine Wurst und sein Käse wochenlang haltbar sind, wird die Diskussion über das „schlechte Plastik“ versachlicht.

Unterverpackungen können bis hin zu Rechtsstreitigkeiten führen, Überverpackungen verursachen unnötige Kosten und Ressourcenverschwendung. Welche Voraussetzungen muss der Packmittelhersteller erfüllen, um ein gesundes Mittelmaß zu finden?

Der Lebensmittelproduzent/Verpacker sollte für sein Produkt eine optimierte Verpackung hinsichtlich Schutz, Haltbarkeit, Materialeinsatz und Kosten zusammen mit dem Packmittelhersteller designen unter Berücksichtigung modernster Technologien, wie z. B. der Triple Bubble Technologie. Danach stellt sich die Frage, ob eine doppelte oder dreifache Umverpackung nötig ist. Die Kreativität der Verpackungsdesigner und Marketingstrategen ist hier gleichermaßen gefragt.

Welchen Beitrag leisten aus Ihrer Sicht Hochbarriereverpackungen zur Nachhaltigkeit?

Die Barriere verlängert die Haltbarkeit des Produkts signifikant und verringert somit Verluste durch frühzeitiges Verderben. Das Verstrecken ermöglicht die Herstellung dünnerer Folien mit höherer Barrierewirkung. Dadurch lassen sich Rohmaterialien einsparen und Kosten erheblich reduzieren – Nachhaltigkeit durch längere Haltbarkeit, dünnere Folien und Reduzierung des Ressourcenverbrauchs.

Bei welchen Verpackungen wird es Ihrer Meinung nach mit der Barriere übertrieben und warum?

Das Fraunhofer Institut hat in ihren Studien die Barriereanforderungen unterschiedlicher Produkte analysiert und aufgezeigt, was wirklich erforderlich ist.

Bei einigen Anwendungen übererfüllen Aluminium laminierte Barrierefolien die Anforderungen.

Auch ist zu beobachten, dass es in verschiedenen Ländern an einer wissenschaftlichen, analytischen Herangehensweise fehlt, die Verpackung an die echten Anforderungen des Produkts anzupassen; man findet viele überdimensionierte, laminierte Folienstrukturen.

Wo sehen Sie in naher Zukunft bahnbrechende Innovationen im Verpackungsbereich insgesamt und bezogen auf Barriere im Speziellen?

Im Bereich der laminierten Barrierefolienverbunde lässt sich ein Trend hin zu co-extrudierten, verstreckten Folien erkennen.

Dieses Produktsegment bietet große Zukunftschancen. Die Vorteile liegen auf der Hand. Herstellung der Folie in einem Arbeitsschritt, gleiche oder bessere Eigenschaften bei signifikant geringeren Foliendicken und Kosten.

Auch hier: Nachhaltigkeit durch dünnere Folien und geringeren Ressourcenverbrauch.

Auch die Maschinentechnologie aus dem Hause Kuhne trägt diesem Trend Rechnung in der Entwicklung breiterer, leistungsfähigerer Anlagen.

Wofür begeistern Sie sich neben Ihren beruflichen Aufgaben?

Auch privat sind es eher technische Themen, die mich begeistern, wie z. B. ein englischer Oldtimer und ein Altherren-Motorrad amerikanischer Bauart.

Mit dem

Mit dem  Siegwerk und EPEA Internationale Umweltforschung GmbH haben gemeinsam alle Komponenten des Druckfarbensystems bzw. Lackes bis ins letzte Detail geprüft und abgestimmt. Offene toxikologische Fragen wurden erfolgreich geklärt. Das neu entwickelte Druckfarbensystem ist ein sogenanntes Low-Migration-System und somit für kosmetische Artikel und Lebensmittel geeignet. Für die endgültige Farbwiedergabe ist nicht nur das Pigment entscheidend, sondern auch das Druckfarbensystem und der Untergrund auf den es aufgedruckt wird. Diese alternative Pigmentierung ist für das menschliche Auge allerdings nicht wahrnehmbar.

Siegwerk und EPEA Internationale Umweltforschung GmbH haben gemeinsam alle Komponenten des Druckfarbensystems bzw. Lackes bis ins letzte Detail geprüft und abgestimmt. Offene toxikologische Fragen wurden erfolgreich geklärt. Das neu entwickelte Druckfarbensystem ist ein sogenanntes Low-Migration-System und somit für kosmetische Artikel und Lebensmittel geeignet. Für die endgültige Farbwiedergabe ist nicht nur das Pigment entscheidend, sondern auch das Druckfarbensystem und der Untergrund auf den es aufgedruckt wird. Diese alternative Pigmentierung ist für das menschliche Auge allerdings nicht wahrnehmbar.

Welche Barriere eignet sich jetzt für welche Füllgüter? Was kann Papier mit Barriere heute leisten und wie funktionieren Barriereschichten für Monomaterialien zur besseren Rezyklierbarkeit? Diesen und anderen Fragen stellen sich namhafte Experten auf der Tagung

Welche Barriere eignet sich jetzt für welche Füllgüter? Was kann Papier mit Barriere heute leisten und wie funktionieren Barriereschichten für Monomaterialien zur besseren Rezyklierbarkeit? Diesen und anderen Fragen stellen sich namhafte Experten auf der Tagung