von Klaus Behringer

1 Einführung

Als UV-Beständigkeit wird im täglichen Sprachgebrauch der mit Folienfragen Beschäftigten zumeist die Materialbeständigkeit einer Folie bei Lagerung im Freien angesehen. Eine Lagerung im Freien umfasst neben der Einwirkung des UV-Anteils des Sonnenlichtes naturgemäß viele weitere alterungsrelevante Einflüsse, wie z.B. die Einwirkung von Nässe, Temperaturschwankungen, Schadstoffen, Wind, etc. Dass nicht all diese Einflussgrößen in einem einzigen Laborversuch simuliert werden können ist naheliegend und daher auch Bestandteil der Einleitungstexte diverser Normen zu diesem Thema (siehe z.B. E DIN EN ISO 4892-1:2014-03, Seite 4[1]).

Die zeitraffende Alterung einer Folie durch UV- Licht, z.B. unter Verwendung gefilterter Xenonbogenstrahlung, stellt somit lediglich einen Teilaspekt der Beständigkeit gegen Freibewitterungseinflüsse dar. Die Überprüfung der UV- Beständigkeit auf Basis von zeitraffenden Bestrahlungsversuchen mit Xenonbogenstrahlung kann daher schon aus diesem Grunde lediglich eine grobe Abschätzung des möglichen Verhaltens unter realen Freibewitterungsbedingungen erlauben.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass man von Gerätebewitterung statt Gerätebestrahlung spricht, wenn die Proben während der Bestrahlung zusätzlich in festgelegten Zyklen mit Wasser besprüht werden.

2 Situation in der Praxis

Die UV- Beständigkeit spielt bei vielen Anwendungen von Folien im Außenbereich eine entscheidende Rolle. Gesicherte Aussagen zur Beständigkeit von Kunststofffolien unter Praxisbedingungen lassen sich, o.g. Aussagen folgend, nur aus Freibewitterungsversuchen unter Realbedingungen ermitteln. Freibewitterungsversuche sind langwierig und werden daher in der Praxis nur selten, z.B. in Form von Fallstudien zur Validierung und Verifizierung von Gerätebestrahlungsversuchen, durchgeführt.

In der täglichen Praxis der Folienhersteller und Anwender stellt sich häufig die Frage nach einer Möglichkeit zur schnelleren und reproduzierbaren Beurteilung der UV- Beständigkeit von Kunststofffolien zum Zwecke einer orientierenden Abschätzung der möglichen Beständigkeit gegen Freibewitterungseinflüsse. Typischerweise finden die Ergebnisse Verwendung zur Bewertung von Produktionsversuchen und Neubemusterungen, Materialvergleichen oder zur Bearbeitung von Schadensfällen.

In der täglichen Praxis bei Innoform GmbH Testservice handelt es sich dabei überwiegend um Materialien, die für Freibewitterungszeiträume von einem halben Jahr, einem Jahr oder zwei Jahren vorgesehen sind. Die Beurteilung von Folien mit längerer Beständigkeit wird seltener nachgefragt.

Eine bewährte Methode ist die bereits genannte künstliche Bestrahlung nach DIN EN ISO 4892-2[2] in Laborgeräten mit Xenonbogenstrahlung. Die Beurteilung der Alterung der Proben nach Bestrahlung erfolgt z.B. anhand physikalisch technologischer Kennwerte, die vergleichend an unbestrahlten und bestrahlten Proben durchgeführt werden, z.B. in Form von Zugversuchen nach DIN EN ISO 527-3[3]. Als Schädigungskriterium wird häufig eine Veränderung des jeweiligen Kennwertes um mehr als 50 % bezogen auf den Ausgangswert herangezogen, wobei dieses als Faustformel gilt und auch andere Festlegungen angewendet werden.

Neben der Festlegung einer geeigneten Prüfmethode sowie des Schädiguzngskriteriums stellt dabei die Festlegung der zur Simulation der unter Freilandbedingungen einwirkenden UV-Belastung heranzuziehenden Laborbestrahlungsparameter eine schwierige Problematik dar. Es gilt einen praktikablen Kompromiss aus der Beschleunigung der Alterung, resp. Laufzeit des Laborversuches und Übertragbarkeit der Ergebnisse auf die Praxis zu finden.

Ich werde im Folgenden zunächst auf die Abschätzung der unter Freilagerung zu erwartenden Globalstrahlung („Bestrahlungsdosis“) sowie im Weiteren dann auf die daraus ableitbaren Versuchsbedingungen für die künstliche Bestrahlung eingehen.

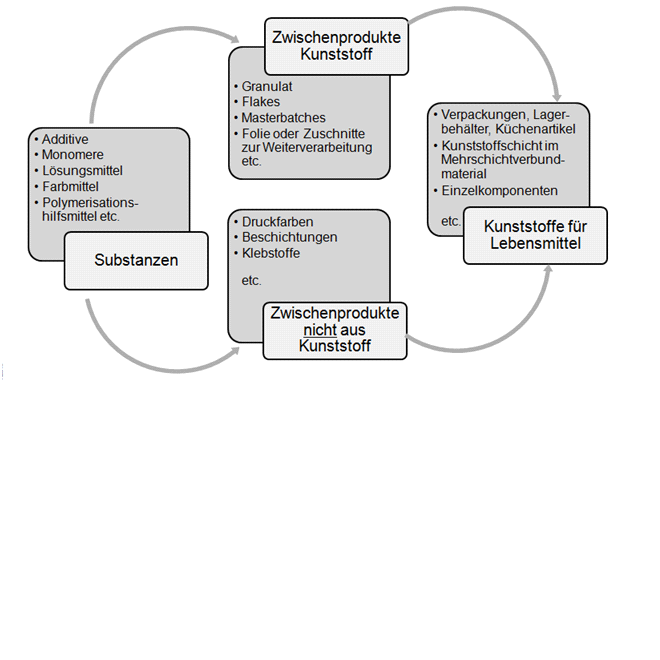

3 Auslegung von Gerätebewitterungsversuchen

3.1 Abschätzung der UV- Belastung (Dosis) bei der

vorgesehenen Freilandlagerung anhand

von Globalstrahlungsdaten

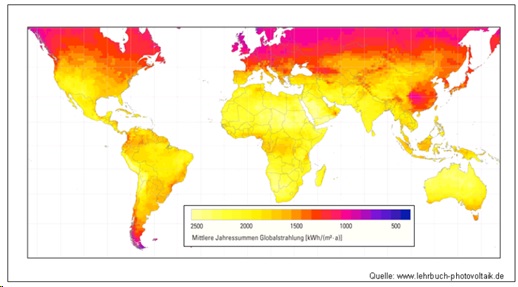

Unter Globalstrahlung versteht man vereinfacht, die gesamte senkrecht auf die Erdoberfläche einfallende Solarstrahlung mit einem Spektralbereich von ca. 300- 3000 nm. Die Jahressumme der Globalstrahlung schwankt international gesehen sehr stark. In Deutschland liegen diese Werte in der Größenordnung von ca. 900 – 1.200 kWh/m², in Spanien bei ca. 2.000 kWh/m², in der Sahara bei ca. 2.500 kWh/m².

![Landkarte]()

(Anmerkung:1000 kWh/m² entsprechen ca. 86 Kilolangley, bzw. 3600 MJ/m²)

Zur Auslegung von Gerätebestrahlungen empfiehlt sich zunächst eine grobe Ermittlung der zu erwartenden Jahresbestrahlung im geplanten Einsatzgebiet.

Genauere Globalstrahlungsdaten sind z.B. über den Deutschen Wetterdienst (DWD) unter http://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/solarenergie.html erhältlich.

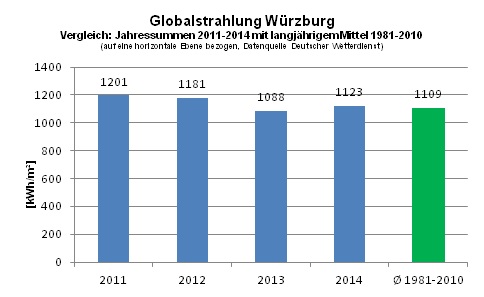

Wie untenstehende beispielhafte Auflistung der Jahresmittelwerte der Station Würzburg des DWD für die Jahre 1981– 2010 zeigen, treten erwartungsgemäß Schwankungen der Jahresmittelwerte auf. Diese liegen beim vorliegenden Beispiel im Bereich von ca. 10 %. Diese Schwankungen sind hinsichtlich der Auslegung der Gerätebestrahlung unserer Ansicht nach nicht relevant.

![Globalstrahlung_Wuerzburg]()

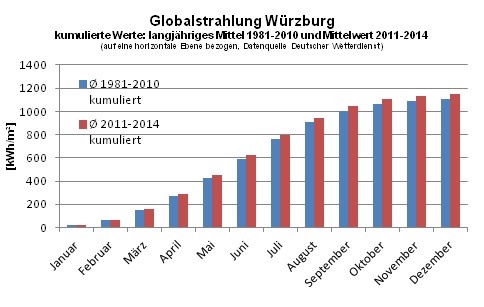

Betrachtet man den Jahreslauf der Monatsmittelwerte für obiges Beispiel, so zeigen sich wesentlich größere Abweichungen durch die jahreszeitlichen bedingten Schwankungen. Diese sind bei der Auslegung von Gerätebestrahlungsversuchen zur Simulation kürzerer Freibewitterungszeiträume (< 2 Jahre) unbedingt relevant.

![Globalstrahlung_Wuerzburg_2]()

Der Auslagerungszeitpunkt kann eine wesentliche Rolle bei der Auslegung von Gerätebestrahlungen von Folien für einjährige Freilagerung (Jahresfolien) spielen. Wie die folgende Grafik der monatlich kumulierten Werte unseres Beispiels zeigt, hat eine Folie bei Auslagerung Anfang Januar bereits im Oktober praktisch die gesamte Jahresdosis „gesehen“.

Dieses kann zur Folge haben, dass ein UV-initiierter Alterungsprozess zu diesem Zeitpunkt im Herbst durch widrige Wettereinflüsse, wie starke Temperaturschwankungen, Wind oder Schlagregen zu einer vorzeitigen Schädigung einer Jahresfolie führen kann.

![Globalstrahlung_Wuerzburg_3]()

Bei der Auslegung von unterjährigen UV-Beständigkeiten stellt sich die Frage des Auslagerungszeitpunktes in besonderem Maße. Wie die kumulierten Ergebnisse für halbjährlich zu erwartende Bestrahlungsdosen zeigen, wirkt sich der Zeitpunkt der Auslagerung maßgeblich auf die Globalstrahlungsdosis aus, die ein Produkt während der Freibewitterung sieht. So kann ein Produkt bei Auslagerung im Frühjahr bereits nach einem halben Jahr ca. 80-90 % der Jahresdosis gesehen haben.

![Globalstrahlung_Wuerzburg_4]()

Zur Auslegung und Bewertung künstlicher Bestrahlungen bzw. Bewitterungen (Bestrahlung mit zusätzlichem Feuchteeinfluss, z.B. Besprühen mit Wasser) orientiert man sich an Globalbestrahlungsdaten für den relevanten Ort der Freibewitterung. Unter Berücksichtigung des vorgesehen Auslagerungszeitraums und des Auslagerungspunktes kann die Summe der zu erwartenden Globalstrahlung, also die Globalstrahlungsdosis, für den gesamten Freibewitterungszeitraum errechnet werden.

Diese Globalstrahlungsdosis dient als Grundlage zur Auslegung der Gerätebestrahlung, also in der Praxis zur Festlegung der Gerätelaufzeit bei einer definierten Strahlerleistung.

3.2 Festlegung der Gerätelaufzeit für eine festgelegte

Strahlerleistung zur Simulation einer

Freibewitterungsalterung durch

Sonnenlicht / UV- Strahlung

Die zur Auslegung von Gerätebewitterungen ermittelte Globalstrahlungsdosis bezieht sich, wie oben gesagt, in der Regel auf einen Spektralbereich von ca. 300- 3000 nm.

Das in unserem Hause eingesetzte Gerät Q-SUN der Fa. Q-LAB arbeitet mit Xenonbogenstrahlern, die den Spektralbereich von ca. 270 -800 nm emittieren. Durch Filterung wird der im natürlichen Sonnenlicht nicht enthaltene Anteil der kurzwelligen UV-Anteile unterhalb von 270 nm eliminiert. Zusätzliche Filter erlauben die Simulation von Globalstrahlung hinter Fensterglas

(ab 320 nm).

Die Bestrahlungsstärke E [W/m²] im Gerät wird gemäß DIN EN ISO 4892-22 mit einem UV- Sensor im Wellenlängenintervall 300 – 400 nm geregelt. Aus E [W/m²] und der Bestrahlungszeit in Stunden [h] ergibt sich die Bestrahlung (-sdosis) [kWh/m²] für den genannten Spektralbereich.

Aufgrund der unterschiedlichen Spektralbereiche unterscheiden sich naturgemäß auch die Zahlenwerte für den jeweiligen Energieeintrag. Zum Vergleich der Energieeinträge der Globalstrahlung mit denen der Gerätebestrahlungen müssen also die jeweiligen Energieanteile der Spektralbereiche errechnet werden.

In Ermangelung von Produktnomen für Folien mit eindeutigen Vorgaben für Gerätebestrahlungen zur Simulation definierter Freibewitterungszeiträume greift man zum Zwecke eines ersten abschätzenden Vergleiches auf die in E DIN EN ISO 4892, Anhang C1 genannte CIE- Publikation Nr. 85:1989 zurück.

Im dort definierten Sonnenspektrum (300- 2450 nm) beträgt der für die Kunststoffalterung maßgebliche Anteil der UV- Strahlung (ca. 300- 400 nm) 6,8 %. Auf Basis der in DIN EN ISO 4892-22 Anhang B empfohlenen Strahlerleistung von 60 W/m² für den Spektralbereich von 300- 400 nm ergeben sich z.B. Gerätelaufzeiten von rund 1000 h zur Simulation der Globalstrahlungsdosis eines Jahres in Deutschland bzw. Mitteleuropa.

Bei der Übertragung der Ergebnisse auf die Freilandbewitterung ist allerdings zu bedenken, dass der UV- Anteil der Globalstrahlung zwar einen wesentlichen Einfluss auf die Freibewitterungsbeständigkeit von Folien haben kann, es sich aber, wie bereits erwähnt, nur um einen Teilaspekt der Materialbeanspruchungen unter Freibewitterungsbedingungen handelt. Dieser alleine kann zu erheblichen Materialschädigungen und sogar zum Totalausfall führen. Andere Einflussgrößen wie Niederschlag, Tauwasser, Wind, Temperatur, Abgasemissionen etc. spielen aber eine nicht zu unterschätzende Nebenrolle und sind der Überprüfung mittels Gerätebewitterung nicht ohne weiteres zugänglich.

Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Gerätebewitterung z.B. nach DIN EN ISO 4892-22 mit gefilterter Xenonbogenstrahlung das Sonnenlichtspektrum im Bereich von 300- 800 nm im Vergleich zu anderen Methoden, z.B. DIN EN ISO 4892-3[4] (UV- Leuchtstofflampen) und ISO 4892-4[5] (offene Kohlebogenlampen) zwar vergleichsweise gut nachahmt, die Spektren aber bei genauerem Hinsehen Abweichungen aufweisen, wie untenstehendes Abbildung zeigt.

![(Quelle: Schulungsunterlagen, Q-LAB Deutschland GmbH, www.Q-Lab.com)]()

(Quelle: Schulungsunterlagen, Q-LAB Deutschland GmbH, www.Q-Lab.com)

Aufgrund der Komplexität ist es nachvollziehbar, dass z.B. gemäß DIN EN ISO 4892-11 sogenannte „Zeitraffungsfaktoren“, also direkte Korrelationsfaktoren zwischen Gerätebestrahlungen und Freibewitterung, als wenig empfehlenswert angesehen werden. Die Alterungsgeschwindigkeit beim praktischen Einsatz in der Freibewitterung kann erheblich von derartigen Zeitraffungsfaktoren, berechnet auf der Basis des Vergleiches von Globalstrahlungsdaten und Gerätebestrahlungsdaten, abweichen.

4 Fazit

Eine einfache, allgemeingültige Arithmetik zum Errechnen von maximalen Freibewitterungszeiträumen aus Gerätebewitterungsdaten ist wohl kurzfristig nicht in Sicht.

Dieses zeigt sich auch im Fehlen entsprechender Vorgaben in den einschlägigen Normen. Hier sei zu erwähnen, dass derzeit In einigen Normungsvorhaben betreffend Folien für den Agrarbereich Anstrengungen bestehen, entsprechende Vorgaben festzulegen.

Zur Beurteilung und Spezifizierung der Freibewitterungsstabilität von Kunststofffolien stellt die Gerätebestrahlung mit Xenonbogenstrahlung nach DIN EN ISO 4892-11 trotzdem ein pragmatisches Mittel dar. Es lassen sich reproduzierbare und objektiv überprüfbare Vergleichswerte anhand genormter Laborkennwerte (z.B. Zugversuch, Glanz, etc.) ermitteln, die z.B. zur Qualitätsüberwachung oder Überprüfung vereinbarter Qualitäten geeignet sind.

Klaus Behringer, Innoform GmbH, Januar 2016

[1] E DIN EN 4892-1:2014-03 Kunststoffe–Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten–Teil 1: Allgemeine Anleitung (ISO/DIS 4892-1:2014);Beuth- Verlag, Berlin

[2] DIN EN ISO 4892-2:2013-06 Kunststoffe–Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten–Teil 2: Xenonbogenlampen, Beuth- Verlag, Berlin

[3] DIN EN ISO 527-1:2012-06 Kunststoffe–Bestimmung der Zugeigenschaften–Teil 1: Allgemeine Grundsätze, Beuth- Verlag, Berlin

[4] DIN EN ISO 4892-3:2015-11 Kunststoffe – Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten – Teil 3: UV-Leuchtstofflampen, Beuth- Verlag, Berlin

[5] ISO 4892-4:2013-07 Titel (deutsch):Kunststoffe – Bestrahlungsverfahren mit Laboratoriumslichtquellen – Teil 4: Offene Kohlenbogenlampen, Beuth- Verlag, Berlin